Wie sehr sind wir bereit, im Zuge der Corona-Pandemie auf unsere Grundrechte zugunsten von Gemeinwohlzielen zu verzichten? Und wovon hängt unser Vertrauen in die Politik in Krisenzeiten ab? Die Non-profit Organisation WIR MACHEN DAS ging diesen Fragen gemeinsam mit der Uni Bielefeld in einer soziologischen Studie nach. Wir sprachen mit der Projektleiterin Uta Rüchel über die Ergebnisse und Konsequenzen.

STOE: Die Einschränkung von Grundrechten unter dem Vorbehalt einer 'Pandemischen Lage nationaler Tragweite' werden scheinbar von der übergroßen Mehrheit in Deutschland hingenommen. Wird dieser vor allem medial vermittelte Eindruck durch Eure Studie bestätigt?

Foto: Rüdiger Disselberger

Uta Rüchel: Die verfassungsrechtlichen Regeln der Notstandsverfassung wurden bislang nicht in Anspruch genommen. Dennoch sind wir mit einer Reihe von Grundrechtseinschränkungen konfrontiert. Im Rahmen unseres Projekts "Demokratie? Eine Frage der Verfassung!" haben wir im Sommer 2020 eine Umfrage gestartet und danach gefragt: Wie werden die Freiheitsrechte von den Bürger*innen verstanden und in der Pandemie gewichtet?

Für die absolute Mehrheit sind die Grundrechte und das Gemeinwohl von zentralem Wert. 84 Prozent sagen, die Einschränkung von Grundrechten muss gut begründet und jederzeit zu hinterfragen sein. Mehr als zwei Drittel neigen zu einer auf das Gemeinwohl orientierten Ethik. Das sind die ermutigenden Ergebnisse. Auf der anderen Seite zeigt sich eine gesellschaftliche Spannung: Das Vertrauen in die Regierung und die öffentlich-rechtlichen Medien ist offenbar ungleich verteilt.

STOE: Bei den Ergebnissen differenziert Ihr in ein "Vertrauensmilieu" und ein "Misstrauensmilieu" - wie groß sind diese Gruppen jeweils und inwieweit lassen sich auch Bezüge zu Lebensverhältnissen oder Regionen herstellen?

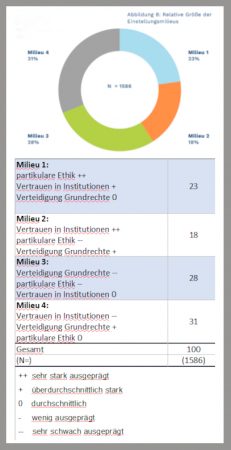

Uta Rüchel: Vielleicht erstmal zur Übersicht: Insgesamt haben wir vier Gruppen unterschieden. Sie haben verschiedene Positionen in Bezug auf ihr Vertrauen in die politischen Institutionen, ihre Wertschätzung der Grundrechte und ihre Einstellung zum Umgang mit Risikogruppen. Und wir haben gesehen, dass das Vertrauen in Institutionen und Medien in der Krise von zentraler Bedeutung ist. Denn je mehr Vertrauen da ist, desto weniger fühlen die Personen sich von den Grundrechtseinschränkungen persönlich betroffen.

Uta Rüchel: Vielleicht erstmal zur Übersicht: Insgesamt haben wir vier Gruppen unterschieden. Sie haben verschiedene Positionen in Bezug auf ihr Vertrauen in die politischen Institutionen, ihre Wertschätzung der Grundrechte und ihre Einstellung zum Umgang mit Risikogruppen. Und wir haben gesehen, dass das Vertrauen in Institutionen und Medien in der Krise von zentraler Bedeutung ist. Denn je mehr Vertrauen da ist, desto weniger fühlen die Personen sich von den Grundrechtseinschränkungen persönlich betroffen.

"Es gibt einen sehr deutlichen Zusammenhang zwischen dem Vertrauen in die Politik und der Repräsentanz der eigenen Meinung in den öffentlichen Medien".

Besonders ausgeprägt ist das Vertrauen unter gut gebildeten Personen aus dem urbanen Milieu (18 %). Unter denjenigen, die den Institutionen wenig Vertrauen entgegenbringen (31 %), sind die wenigsten Hochschulabsolventen und die meisten Personen aus kleineren Orten. Doch auch dieses Milieu ist keineswegs gering gebildet oder streng konzentriert auf den ländlichen Raum.

Und noch ein ganz wichtiger Punkt: Es gibt einen sehr deutlichen Zusammenhang zwischen dem Vertrauen in die Politik und der Repräsentanz der eigenen Meinung in den öffentlichen Medien. Wer seine Meinung dort nicht wiederfindet, holt seine Informationen eher aus den sozialen Medien. Und besonders diejenigen, die diese Medien viel nutzen, geben eine starke Betroffenheit von den Grundrechtseinschränkungen an. Nicht zuletzt verweisen die Unterschiede im Vertrauen nicht nur auf formale Bildungsabschlüsse, sondern auch auf Herkunft. So ist das Vertrauen unter Ostdeutschen – übrigens auch schon vor der Pandemie – deutlich geringer und unter Menschen mit Einwanderungsgeschichte etwas höher.

STOE: Inwieweit unterscheidet sich die Haltung der Befragten bei anderen Krisenthemen, etwa beim Klima ?

Uta Rüchel: Wir hatten drei offene Fragen in unserem Fragebogen. Eine davon war: Wären Sie bereit, ähnliche oder andere Einschränkungen Ihrer individuellen Grundrechte hinzunehmen, wenn dies zur Durchsetzung von Zielen für das Gemeinwohl sinnvoll wäre (Erreichen der Klimaziele, Bekämpfung von Fluchtursachen, soziale Gerechtigkeit)? Knapp über zwei Drittel antworteten mit einem klaren JA, viele betonten dabei vor allem die Klimaziele. Das hört sich erstmal ermutigend an, auch wenn wir nicht wissen, ob auf die verkündete Bereitschaft, eigene Privilegien aufzugeben im konkreten Fall wirklich Verlass wäre.

"Das Bewusstsein in Bezug auf die Grundrechte ist nicht in jedem Fall so differenziert, aufgeklärt und kritisch ist, wie es zunächst vielleicht erscheint."

Im Übrigen war die Zustimmung in Milieu 1 bis 3 sehr groß, während Milieu 4 hier – wie auch in anderen Fragen – eine Sonderstellung einnahm und mehrheitlich nicht zustimmte. Aber was aus meiner Sicht noch erwähnenswert ist: Nur sehr Wenige wiesen darauf hin, dass für das Erreichen der genannten Ziele gar keine Grundrechtseinschränkungen nötig seien, da es eigentlich um Privilegien gehe, auf die niemand ein Anrecht habe. Das zeigt mir, dass das Bewusstsein in Bezug auf die Grundrechte nicht in jedem Fall so differenziert, aufgeklärt und kritisch ist, wie es zunächst vielleicht erscheint. Und in diesem Zusammenhang ist dann sehr interessant, dass es in dem gut gebildeten, urbanen Milieu 2 nur 8 % waren, die so argumentierten und in Milieu 4 immerhin auch 5,6 %.

STOE: Was lässt sich zum Setting Eurer Befragung sagen - wie wurden die Teilnehmenden ermittelt und kontaktiert?

Uta Rüchel: Unsere Umfrage Freiheit(en) in unsicheren Zeiten lief im Juni und Juli 2020 über die online-Plattform limesurvey. Um sie zu bewerben, haben wir unser Netzwerk aktiviert. Außerdem haben wir in fünf Orten, in denen wir ursprünglich Veranstaltungen durchführen wollten, verschiedenste Vereine kontaktiert und über facebook-posts geworben. Dadurch konnten wir doch eine gewisse Heterogenität erreichen und mittels statistischer Verfahren, die Ergebnisse schließlich so gewichten, dass wir davon ausgehen können, dass sie ziemlich repräsentativ sind.

STOE: Was passiert mit den nun gewonnen Erkenntnissen, gibt es erste Deutungsschlüsse und wo sind sie zu lesen?

Uta Rüchel:Wie schon gesagt - das Vertrauen in Politik und Medien überschneidet sich sehr stark und es ist ungleich verteilt. Außerdem fiel auf, dass insbesondere diejenigen, die kein Vertrauen haben und ihre Meinung in den Medien nicht repräsentiert sehen, ihrerseits erwarten, dass der Staat ihnen traut und die Einhaltung der Maßnahmen nicht überwacht. Aber Vertrauen kann natürlich keine Einbahnstraße sein! Das wirft letztlich verschiedene Fragen auf: Möglicherweise ist das Vertrauen, aber auch die Orientierung auf das Gemeinwohl dort besonders schwach, wo Menschen ihre eigenen Interessen nicht wahrgenommen sehen oder nicht mehr den Eindruck haben, Teil des Gemeinwohls zu sein.

"Wir brauchen eine Verständigung darüber, was jede*r von uns eigentlich unter Freiheit und Verantwortung versteht."

Meines Erachtens zeigt sich hier ein gewisser Riss in der Gesellschaft, der schon länger existiert, aber in einer Pandemie noch einmal ganz andere Auswirkungen hat. Außerdem ist für mich deutlich geworden: Wir brauchen eine Verständigung darüber, was jede*r von uns eigentlich unter Freiheit und Verantwortung versteht. Peter Sloterdijk sagte dazu kürzlich so schön, dass „man nicht allein immun ist, sondern Menschen nur dann leben können, wenn sie sich gegenseitig so viel Sicherheit geben, dass sie frei sind zum Spielen“. Was solch ein Satz in der gegenwärtigen Situation konkret bedeutet – darüber muss öffentlich gestritten werden, mit dem gebotenen Respekt vor der Meinung des Anderen.

Die Ergebnisse der Studie wie auch zwei Essays dazu sind auf unserer Homepage von WIR MACHEN DAS zu finden. Eine erste öffentliche Auseinandersetzung dazu hatten wir kürzlich in einer online-Veranstaltung mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot, dem Soziologen Armin Nassehi sowie dem Oberbürgermeister von Neubrandenburg, Silvio Witt, und dem Chefredakteur des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags, Stefan Hans Kläsener.