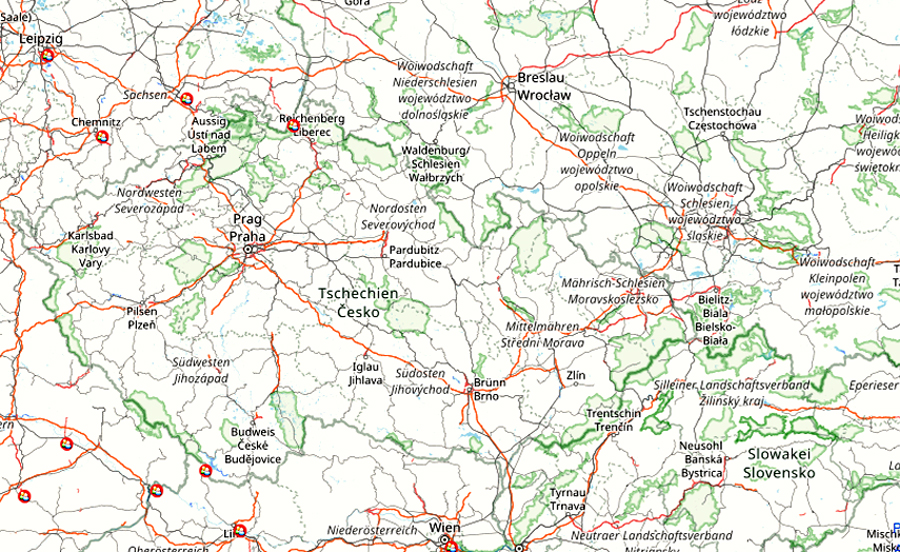

Ganz Europa fragt sich, wohin sich Tschechien nach einem politischen Erdbeben nun entwickelt. Ausgerechnet in diesen Wochen, während in Prag eine rechtspopulistische Regierungsallianz geschmiedet wird, sieht sich die für die deutsch-tschechische Verständigung unverzichtbare Brücke/Most-Stiftung aus finanziellen Gründen gezwungen, ihre Arbeit einzustellen. Werner Imhof, der mehr als 15 Jahre für die Stiftung arbeitete, zieht eine Bilanz und macht Fehlsteuerung staatlicher Förderpolitik für deren trauriges Ende verantwortlich.

Dr. Helmut Köser war einer jener westdeutschen Fachleute, die sich nach der „Wende“ 1989 bereitfanden, ihre Kompetenz vor Ort einzubringen, um zu helfen, den Transformationsprozess in den neuen Bundesländern auf einen guten Weg zu bringen. Der Politikwissenschaftler an der Uni Freiburg und Experte für Kommunalverwaltung rief 1990 in Dresden das „Institut für kommunale Planung und Entwicklung“ ins Leben. Wie viele Westdeutsche fasziniert von dem friedlichen Umbruch musste er bald feststellen, dass der Übergang steinig würde und die „blühenden Landschaften“ trotz Milliardentransfers von West nach Ost noch weit entfernt waren. Kösers Perspektive war indes nicht beschränkt auf die ehemalige DDR. Der „Prager Frühling“ 1968, die Samtene Revolution unter der charismatischen Führung Václav Havels, zu einem guten Teil aber auch seine Liebe zur klassischen Musik, zur Literatur, zur bildenden Kunst hatten in ihm große Sympathie und Empathie für unser Nachbarland Tschechoslowakei geweckt. Hier in Ostdeutschland, so sagte er sich, kommt alles dank der großen Hilfe aus dem Westen allmählich voran – aber wer hilft den Tschechen und Slowaken?

Kulturelle Beziehungen gegen Vorurteile und historische Wunden

Köser hatte eine Vision: Die im Transformationsprozess gesammelten Erfahrungen müsste man doch fruchtbar machen können zum Bau einer Brücke von West nach Ost – und umgekehrt. Und dabei wären nicht in erster Linie politische oder wirtschaftliche Beziehungen von entscheidender Bedeutung – die entwickelten sich positiv – sondern kulturelle. Denn vor allem diese bauen Vorurteile ab, bringen die Menschen beidseits von Grenzen einander näher, stiften Verständnis, Freundschaften, gemeinsame Projekte. Aus einer wohlhabenden norddeutschen Verlegerfamilie stammend, entwickelte er zusammen mit seiner Schwester und dann in der Umsetzung mit einigen seiner Freiburger Studenten, die sich mit ihm in Dresden engagiert hatten, eine ehrgeizige Idee: eine Stiftung, die den kulturellen Austausch zwischen Deutschen und Tschechen befördern, eine Brücke von Freiburg über Dresden nach Prag bauen sollte. 1997 gründete er die „Brücke/Most-Stiftung“ – „Most“ ist das tschechische Wort für „Brücke“. Helmut und Gertrud Köser haben in diese Stiftung viele Millionen Euro eingebracht. Am Dresdner Elbufer wurde eine Jugendstilvilla erworben und aufwändig renoviert, später kamen am gleichen Ort zwei Neubauten hinzu, die als Gästehaus mit Hotelstandard sowie als Seminar- und Büroräume nutzbar sind. Durch ein Büro in Prag war die Brücke dann 2003 komplett.

Ermutigende Projekte

Logo der Brücke/Most - Stiftung

Die anfängliche Euphorie erhielt bald Dämpfer. Denn es war eine Fehleinschätzung, von den Ostdeutschen zu erwarten, nun in erster Linie Brückenbauer zwischen Ost und West sein zu wollen. Ihre Interessen waren vielmehr hauptsächlich darauf gerichtet, nun so schnell wie möglich Anschluss zu finden an den Westen – vor allem wirtschaftlich, kulturell war man ohnehin durch Westfernsehen und -radio auf dem Stand der Dinge. Die Einbindung in Ostmitteleuropa empfand man als durch die unglückliche Geschichte aufgezwungen, die Ostdeutschen waren eher geneigt, sich von dieser historischen Einbindung zu distanzieren und sich an Westeuropa, vor allem an Westdeutschland zu orientieren. Aus „Wir sind das Volk“ wurde schnell „Wir sind ein Volk“.

"Man fragte einmal nicht, was Deutsche und Tschechen trennt, sondern was sie verbindet."

Insofern hatte die Brücke/Most-Stiftung einen Geburtsfehler. Aber das erste große Projekt der Stiftung war ermutigend. Nachdem zwischen Deutschland und Tschechien im Januar 1997 mühsam die deutsch-tschechische Versöhnungserklärung ausgehandelt worden war – jahrelang warf man sich gegenseitig die Vertreibung der Sudetendeutschen und die Nazibesetzung um die Ohren – versuchte die Brücke/Most-Stiftung etwas ganz anderes: Man fragte einmal nicht, was Deutsche und Tschechen trennt, sondern was sie verbindet. Ergebnis war eine Wanderausstellung mit dem der tschechischen Nationalhymne entnommenen Titel „Kde domov můj – Wo ist meine Heimat?“ Der Befund, erarbeitet von einem jungen multinationalen Team von Studenten, war verblüffend positiv: Der zweisprachige Ausstellungskatalog wiegt zweieinhalb Kilo.

Kulturtage und Stipendiatenprogramm

Das nächste große Projekt waren die Tschechischen Kulturtage in Dresden und der Euroregion Elbe/Labe. Da waren zunächst sehr dicke Bretter zu bohren: „Tschechien? Nu, das interessiert uns jetzt hier nicht so besonders…“ Aber wie bei der Wanderausstellung gelang es von Jahr zu Jahr besser, eingeschlafene grenzüberschreitende Kontakte aufzufrischen und daran anzuknüpfen, und so entstand ein Kulturfestival, das 2017 zum 19. Mal stattfindet, inzwischen Hunderttausende Interessierte angezogen hat, zum festen Kulturprogramm der Region gehört, und nach dem Stand der Dinge auch die Brücke/Most-Stiftung überleben wird.

In Kooperation mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst initiierte die Stiftung ein Stipendienprogramm. Es unterstützt tschechische und slowakische Student/innen an der renommierten Dresdner Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“, die sich das Studium dort aus eigenen Mitteln nicht würden leisten können. Daraus hervorgegangen sind bemerkenswerte Musikerinnern und Musiker. Eine der ersten Stipendiatinnen, Lucie Ceralová, ist inzwischen eine erfolgreiche Opernsängerin, die unter anderem in der Dresdner Semperoper auftritt.

Arbeit mit Zeitzeugen der Geschichte

Ein wichtiges Vorhaben waren dann ab 2001 Zeitzeugengespräche mit tschechischen Holocaust-Überlebenden, aber auch Zeitzeugen der Zwangsarbeit unter dem NS-Regime, Vertriebenen, Stasi-Opfern, Dissidenten und schließlich friedlichen Revolutionären 1989 beidseits der Grenze. Die Oral-History-Projekte wurden historisch und didaktisch durch Lehrerfortbildungen und Seminare für deutsche und tschechische Schülerinnen und Schüler begleitet.

"In diesen zweistündigen Zeitzeugenbegegnungen lernen die Schüler mehr über ihr Nachbarland Tschechien als in ihrer gesamte übrigen Schulzeit!"

Im Jahr 2004 wurde die Zeitzeugenarbeit der Brücke/Most-Stiftung im Georg-Eckert-Institut in Braunschweig vor der Deutsch-Tschechischen Schulbuchkommission präsentiert. Prof. Manfred Alexander, damals Leiter der Kommission kommentierte: „Es ist vollkommen unbestreitbar, dass durch die Oral History den Schülerinnen und Schülern der Holocaust auf besonders nachhaltige Weise vermittelt wird. Da haben Sie große Verdienste. Ein bedeutender Synergie-Effekt ist Ihnen vielleicht gar nicht bewusst: In diesen zweistündigen Zeitzeugenbegegnungen lernen die Schüler mehr über ihr Nachbarland Tschechien als in ihrer gesamte übrigen Schulzeit!“

Rund 750 solcher Zeitzeugengespräche fanden bis 2013 statt. Dabei wurden in Deutschland und Tschechien etwa 20.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Parallel wurden ungezählte Veranstaltungen zur politisch-historischen Bildung durchgeführt: Seminare, Workshops, Symposien und Vernetzungstagungen. Jugendliche, Lehrkräfte, Journalisten, Künstler und viele andere aus Deutschland und vielen ostmitteleuropäischen Ländern trafen sich zu Fortbildungen, knüpften Kontakte, ersannen neue Projekte. Im Prager Büro erarbeitete das Team von „Pragkontakt“ eine breite Palette von Angeboten, um Schulklassen, Jugend- und Erwachsenengruppen bei Bildungsfahrten nach Prag inhaltlich zu unterstützen und Begegnungen sowie den Austausch mit tschechischen Gruppen zu vermitteln und zu moderieren.

TV Bericht über ein Zeitzeugenprojekt der Stiftung von 2015

Zinskrise und verantwortungslose Förderpolitik

Im August 2017 konnte die Brücke/Most-Stiftung ihr zwanzigjähriges Bestehen feiern. Gleichzeitig gab sie bekannt, ihre Tätigkeit zum Jahresende einzustellen. Alle Mitarbeiter werden entlassen. Die Begründung ist nachvollziehbar, aber nicht ausreichend: Das niedrige Zinsniveau hatte zur Folge, dass die Erträge aus dem Stiftungskapital auf weniger als die Hälfte gesunken sind. Jahrelang hat Familie Köser dies aus ihrem eigenen Portefeuille ausgeglichen – nun war die Grenze erreicht. Aber das ist nicht der eigentliche Grund für das traurige Ende dieses verdienstvollen Projekts.

"Staatliche Subventionen folgen einer der Wirtschaft entlehnten Logik, die auf Bildung, Kultur und Soziales nicht anwendbar ist: Ein Projekt soll damit angestoßen werden, bis es auf eigenen Beinen stehen kann und Gewinne abwirft."

Die staatliche Förderpolitik hat das Gedeihen und den Fortbestand der Brücke/Most-Stiftung verhindert. Finanziert wird nur, was neu und innovativ ist. Eine Unterstützung für bewährte, erfolgreiche Arbeit ist in der Regel nicht vorgesehen. Staatliche Subventionen folgen einer der Wirtschaft entlehnten Logik, die auf Bildung, Kultur und Soziales nicht anwendbar ist: Ein Projekt soll damit angestoßen werden, bis es auf eigenen Beinen stehen kann und Gewinne abwirft. Richard von Weizsäcker hat dies einmal treffend beklagt. Sinngemäß sagte er: „Ich höre immer: Subventionen kürzen, Subventionen streichen! Kindergärten, Schulen, Universitäten, Theater, Museen usw. werden nur in Ausnahmefällen Gewinne abwerfen. Sie brauchen Subventionen. Sind sie deshalb sinnlos? Brauchen wir sie nicht?“

2007 war ein weiteres Zeitzeugenprojekt erfolgreich abgeschlossen, ein neues konzipiert. Die Zeitzeugen versicherten unisono, wie vorbildlich das pädagogische Konzept und der Umgang mit ihnen sei und dass sie gern zur weiteren Kooperation bereitstünden. Aber bei der Suche nach Fördermitteln, um das neue Projekt zu verwirklichen, hagelte es Absagen. Die Stiftung wandte sich an alle möglichen Institutionen – Kirchen, Stiftungen, Landes- und Bundesregierung. Überall versicherte man, wie wertvoll ihr Wirken sei – aber Fördermittel? Leider nein.

Tretmühle Projektförderung

2007 rief schließlich sogar eine persönliche Referentin von Angela Merkel an. Sie versicherte: „Frau Merkel will das!“ Auf die Frage: „Können wir mit einer finanziellen Unterstützung rechnen?“ war die Antwort: „Wenden Sie sich doch bitte an den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds!“ Der hatte alle vorherigen Projekte mitgefördert und seine Unterstützung längst zugesagt – aber er konnte nur einen Bruchteil der Kosten tragen. Die immer wieder notwendige, schwierige Suche nach jeweils neuen Fördermöglichkeiten für bewährte Projekte, deren aufwändige und zeitraubende Beantragung, Dokumentation und Abrechnung hat vielfach 70 Prozent der Arbeitszeit des Brücke/Most-Teams in Anspruch genommen – für die eigentliche Projektarbeit blieb nicht einmal ein Drittel. Trotzdem wurden die Projektziele sowohl qualitativ wie quantitativ oft weit übertroffen – zu dem Preis tausender unbezahlter Überstunden des hoch motivierten Teams. Burnouts waren die traurige Folge. Was wäre möglich gewesen, wenn eine institutionelle Förderung diese Arbeit vereinfacht und effektiviert hätte!

Dr. Helmut Köser und einige seiner Mitstreiter haben zahlreiche Auszeichnungen oder Nominierungen dazu erhalten – bis hin zu Honorarprofessur und Bundesverdienstkreuz. Man hätte auf diese Auszeichnungen gern verzichtet, wenn stattdessen die Stiftung vom Freistaat Sachsen oder von der Bundesregierung eine institutionelle Förderung erhalten hätte. Die Stiftung hat wichtige Bildungsaufgaben und wertvolle Vernetzungs- sowie zwischenstaatliche Verständigungsaufgaben übernommen, die weder von Schulen noch von anderen staatlich alimentierten Institutionen angeboten werden konnten. Nur eine von zahllosen Stimmen, die diesen traurigen Ausgang kommentierten:

„Ich schätze den langjährigen, kontinuierlichen Beitrag der Brücke/Most-Stiftung zur Entwicklung, zum Ausbau und zur Pflege der deutsch-tschechischen Beziehungen, insbesondere im Bereich des Kultur- und Jugendaustauschs, außerordentlich. Durch das unermüdliche Engagement ihres Stifters, Prof. Köser und ihrer hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es der Brücke/Most-Stiftung gelungen, Leuchtturmprojekten wie die Deutsch-tschechischen Kulturtagen oder Pragkontakt ins Leben zu rufen. Die Brücke/Most-Stiftung hat sich dadurch zu einer wertvollen Drehscheibe und einer unentbehrlichen Anlaufstelle für zahlreiche Akteure aus dem deutsch-tschechischen Austausch etabliert. Als solche hat der Zukunftsfonds die Stiftung und ihre Projekte kontinuierlich unterstützt und hat auch jetzt seine Hilfe angeboten. Mit Bedauern nehmen wir die finanzielle Notlage der Brücke/Most-Stiftung zur Kenntnis. Wir begrüßen die Schritte der Stiftung, die zu ihrem Erhalt führen und die Beendigung des operativen Geschäfts verhindern und appellieren an die Entscheidungsträger auf beiden Seiten der Grenze, Möglichkeiten zur Weiterfinanzierung der Tätigkeit der Brücke/Most-Stiftung zu finden. In einer Zeit, in der die Debatte um gemeinsame europäische Werte erneut an Aktualität gewonnen hat, ist ein Schlüsselakteur wie die Brücke/Most-Stiftung, der Tag für Tag aufs Neue nicht nur Stabilität und Kontinuität in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit gewährleistet, sondern auch das Funktionieren europäischer Integration im Kleinen unter Beweis stellt, unverzichtbar.“

Dr. Tomáš Jelinek, Geschäftsführer des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds

Angela Merkel hat sich nicht dazu geäußert.

Werner Imhof