In Herbst kam die Nachricht, dass die 'Schorre' von ihren Eigentümern geschlossen und komplett abgerissen werden wird, um auf dem Baugrund ein Altersheim zu errichten. Nun steht der Abriss kurz bevor. Halles SPD wird mit anschauen müssen, wie das Traditionshaus, in dem die Partei sich 1890 ihren Namen gab, von Investoren auf den Schutthaufen der Geschichte befördert wird. Wir sprachen mit Jörg Dagenbach über seine Jahre als Leiter des ehemaligen "Jugendklubhaus Philipp Müller" von 1986 bis 1992 und befragten Ihn zur Lage der Livekultur.

Wie haben sie die Nachricht vom Ende der Schorre aufgenommen?

Dass die Schorre abgerissen werden soll, war ja schon seit 2018 im Gespräch. Ich erfuhr es damals durch einen Artikel in der MZ von Steffen Könau. Damals wie heute macht es mich fassungslos und sogar wütend.

Veranstaltungsorte können einen festen Platz im Leben von Menschen einnehmen – und wie im Falle der Schorre – auch zu Legenden werden. Was macht aus Ihrer Sicht die Besonderheit dieses Ortes aus ?

Generationen von Hallensern und Leuten, die nur zeitweise in Halle waren, haben in diesem Haus getanzt, gefeiert, gerockt, den Blues bekommen, dem Jazz gefrönt, Reden gehört, Theater gemacht und erlebt, sich in verschiedensten künstlerischen Sparten selbst probiert, Filme und Ausstellungen gesehen, sich verliebt und getrennt, gekloppt oder Freundschaften geschlossen. Ja und zu DDR-Zeiten war es auch oft „gegen den Strich gebürstet“. Aber das Haus war nie abgehoben oder elitär. Es war offen für ein breites Publikum und nie nur für eine spezielle Schicht.

© Steffen Könau

Mit der Wende kam die kulturelle Freiheit, aber auch der kapitalistische Markt. Das war für viele Kulturhäuser das Aus. Wie hat es die Schorre damals geschafft, zu überleben?

Die Schorre war fit für alles, was kommen sollte, weil wir den Laden 1986 bis 1988 schon umgebaut hatten. Auch waren wir schon seit 1988 finanziell unabhängig von der Stadt, was ich persönlich und als beispielhaftes Modell auch für andere DDR-Kulturhäuser durchsetzen konnte. Wir hatten ein eigenes Konto, auf das alle Einnahmen gingen und von dem wir alle Ausgaben tätigen konnten. Nur dadurch konnten wir dann all die Bands und Künstler buchen und galten tatsächlich als erste Adresse im Osten – mit einem einzigartigen Status als „noch“ - DDR-Kulturhaus.

Was war eigentlich Ihr persönliches Veranstaltungs-Highlight in Ihrer Zeit als Clubchef?

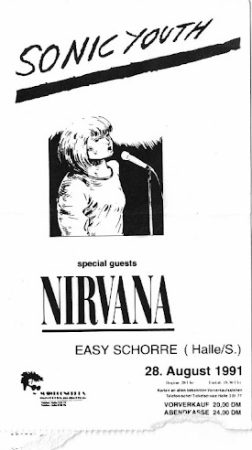

Jetzt erwarten sicher viele, dass es der Abend war, an dem NIRVANA auf der Bühne standen. Der war es aber nicht, jedenfalls nicht im musikalischen oder künstlerischen Sinne. Im August 1991 kannte niemand diese Band. Sie spielten als Vorprogramm von Sonic Youth und waren wirklich schlecht an diesem Abend. Mein kurzes Gespräch mit Kurt Cobain danach war dann jedoch etwas Besonderes. Er ärgerte sich über das ignorante Publikum und wurde richtig sauer, als ich ihm antwortete, dass auch an ihrem miesen Gig lag. Etwas trotzig sagte er dann mehrmals „Ihr werdet sehen, im November sind wir die Nummer Eins in der Welt.“ , was ich ihm natürlich nicht glaubte. Der Typ von Geffen Records, bei denen NIRVANA unter Vertrag waren, zeigte mir dann das Marketing-Konzept für die Band. Dort war zu lesen, dass das Video zu „Smells like teen spirit“ in die A-Rotation bei MTV kommen sollte, die Single dann geplant Ende September und das Album „Nevermind“ im November 1991 auf Platz 1 vieler Charts in der Welt stehen würde. Tja und so kam es dann ja auch…

Jetzt erwarten sicher viele, dass es der Abend war, an dem NIRVANA auf der Bühne standen. Der war es aber nicht, jedenfalls nicht im musikalischen oder künstlerischen Sinne. Im August 1991 kannte niemand diese Band. Sie spielten als Vorprogramm von Sonic Youth und waren wirklich schlecht an diesem Abend. Mein kurzes Gespräch mit Kurt Cobain danach war dann jedoch etwas Besonderes. Er ärgerte sich über das ignorante Publikum und wurde richtig sauer, als ich ihm antwortete, dass auch an ihrem miesen Gig lag. Etwas trotzig sagte er dann mehrmals „Ihr werdet sehen, im November sind wir die Nummer Eins in der Welt.“ , was ich ihm natürlich nicht glaubte. Der Typ von Geffen Records, bei denen NIRVANA unter Vertrag waren, zeigte mir dann das Marketing-Konzept für die Band. Dort war zu lesen, dass das Video zu „Smells like teen spirit“ in die A-Rotation bei MTV kommen sollte, die Single dann geplant Ende September und das Album „Nevermind“ im November 1991 auf Platz 1 vieler Charts in der Welt stehen würde. Tja und so kam es dann ja auch…

NIRVANA also nicht – wer oder was dann?

Für mich war es der Abend, an dem wir 1988 nach dem fast zweiährigem Umbau das Haus wieder eröffnen konnten. Heute kann sich das keiner vorstellen, was dieser Umbau für ein Kampf war. Wir haben das Haus völlig umgekrempelt, das verfallene Haus hinter der Schorre mit ihr verbunden, Büros und Garderoben darin eingerichtet, eine Rampe für LKWs als Anfahrt zur Bühne gebaut, ein Starkstromkabel unter der Straße verlegt, Technik besorgt und eingebaut, die es in der DDR-Mangelwirtschaft eigentlich gar nicht gab und mit Künstlern aus Halle die Räume gestaltet. Es gab nicht viele, die geglaubt haben, dass wir das schaffen würden und man hat uns teilweise für verrückt erklärt. Deshalb war die Wiedereröffnung ein echter Höhepunkt.

© Steffen Könau

Die Betreiber der Schorre kritisierten die Stadt Halle, weil sie dem Antrag auf „Umnutzung“ des Grundstückseigners stattgab. Hätte der Abriss durch ein Nein langfristig verhindert werden können oder bekommen Ihrer Erfahrung nach Investoren heutzutage immer das was sie wollen?

Ich denke, dass nicht die Investoren das Problem sind. Die wollen maximale Rendite für ihr Geld und das ist ihr Recht. Als die Stadt die Immobilie an Herr Vleugels verkaufte, wurde nicht darauf geachtet, eine Zweckbindung im Kaufvertrag zu vereinbaren, der eine Umnutzung ausgeschlossen hätte. Die Frage ist, ob die verantwortlichen Leute der Stadt dies absichtlich nicht taten oder ob selbst die es sich nicht vorstellen konnten, dass jemand das Haus nicht für kulturelle Zwecke nutzt oder es sogar abreißt. Allerdings hatten schon 1991 einige der neuen Leute in der Stadtverwaltung vor, das Haus zu schließen. Als ich im Frühjahr 1991 das Konzept für die EASY-Schorre vorlegte und den Pachtvertrag dafür aushandelte, waren viele in der Stadtverwaltung froh, dass man die Schorre los war. Ich habe den Eindruck, dass es bis heute so ist. Das ist erschreckend. Deshalb gibt es auch keinen Versuch, die Immobilie zurückzukaufen oder Leute zu unterstützen, die es tun würden, um die Schorre als Veranstaltungshaus zu erhalten.

Die Livekultur hat seit zwei Jahren ihre vielleicht größte Herausforderung seit dem letzten Weltkrieg zu überstehen. Wie blicken Sie seit Corona auf die Veranstaltungsbranche ?

Corona hat die Kultur-Branche nachhaltig verändert. Viele Einrichtungen, Künstler, Techniker, Bühnenbauer, Security-Leute, Gastronomen, Caterer usw. haben den Kampf verloren, mussten aufgeben. Viele aus der Branche haben sich andere Jobs gesucht und werden nicht zurückkommen. Und auch das Verhalten des Publikums hat sich verändert.

Warum soll ich ein teures Ticket für ein Konzert kaufen, wenn ich es einige Tage später streamen kann? Ich befürchte, dieser Prozess hat sich durch Corona beschleunigt. Ich bin aber optimistisch. Kunst entsteht durch Kreativität. Deshalb wird sie auch immer einen Weg zum Publikum finden und dadurch am Leben bleiben.

Und was könnten die Kommunen für eine lebendige Livekultur tun?

Universelle Rezepte gibt es wahrscheinlich nicht. Es kommt immer auf die Akteure an, die in einer Kommune vorhanden sind, deren finanzielle Voraussetzungen und auch die Gebäudesubstanz. Bewährt haben sich größere Areale oder Gebäude-Komplexe, die verschiedene Kunst- und Kulturgattungen und Angebote mit unterschiedlichen Betreiberformen (kommerziell, Vereins-geführt, kommunal getragen, temporär gefördert u.a.m.) beherbergen. Ein bekanntes Beispiel ist die Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg in Berlin. Auch eine Stadt wie Frankfurt (Oder) hat so etwas, natürlich viel kleiner – die Gerstenberger Höfe. Das alles muss gewollt sein. Ohne lokale Politiker mit Interesse kulturelle Angebote zu erhalten und auch neue zu schaffen, geht es nicht. Aber die wählen WIR ja schließlich.