Dr. Jan Kobel ist Fotograf, Lokalpolitiker und Geschäftsführer einer GmbH, die sich die Rettung und Sanierung eines Baudenkmals auf die Fahnen schrieb. Als Akteur und Entrepreneur fasst er ein gleichermaßen resignatives wie provozierendes Statement zu einem frisch beerdigten Leuchtturmprojekt - dem öffentlichen Atelierhaus Kulturfabrik Apolda.

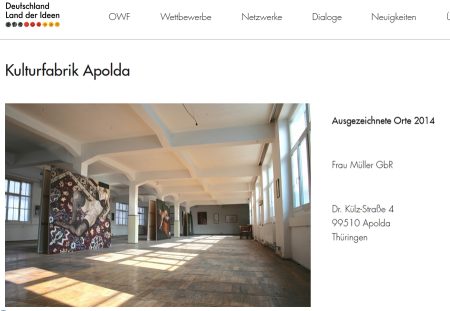

Das Projekt KULTURFABRIK APOLDA ist am Ende - oder warum die „KOMMUNALE SELBSTVERWALTUNG“ eine Fehlkonstruktion zu Lasten der Zukunft unserer Städte und Gemeinden ist. Jahrelang hat Philine Görnandt zusammen mit einem Verein ehrenamtlich und aufopferungsvoll das prächtige Industriegebäude der ehemaligen "Karl Köcher Woll- und Strickwaren AG" bespielt und gepflegt, Mitmieterinnen geworben und die Sanierung geplant, verwaltet und bekannt gemacht. So entwickelte sich die Kulturfabrik-Apolda zu einem Treffpunkt für kunst- und kulturaffine Menschen nicht nur aus der Textil- und Glockenstadt. Ausstellungen, Vernissagen, Sommerfeste und Public Dining belebten die Stadt, wie sie nur von kreativen Menschen belebt werden kann, die zugleich die Geschichte dieser alten Gebäude lieben UND ihr zukünftiges Potential erkennen.

Die Arbeit war vergebens. Für die Notwendigkeit der baulichen Ertüchtigung des Areals im Sinne des Brandschutzes, für zusätzliche Fluchtwege und neue Fenster fanden die Künstlerinnen und die Stadt trotz langer Verhandlungen keine gemeinsame Basis. Die Aufgabe war nicht ohne: Wie ertüchtigt man eine alte Fabrik nach neuen Vorschriften, ohne sie kaputtzusanieren? Wie erhält man den für ein Projekt wie die Kulturfabrik so dringend erforderlichen industriellen Charme des frühen 20. Jahrhunderts, ohne im Winter zu frieren? Der Stadt fehlte es, so heißt es nun, am Geld.

Es geht natürlich nicht ums Geld. Es geht darum, dass eine Stadtverwaltung nicht erkennen mag, worin der Nutzen einer Einrichtung wie der Kulturfabrik bestehen solle. Nutzen erkennt man in diesen Verwaltungen vor allem dort, wo durch den Verkauf von kommunalem Eigentum ein paar lächerliche Euro in den Säckel fließen, und möglichst ein zahlungskräftiger Bauherr ein Geschäft wittert und was schönes "Modernes" hinbaut.

Für Abriss und Zerstörung gibt es kommunales Geld

Dass es einer Kommune am Geld mangele, ist ein immer sehr wohlfeiles Argument. Es ist nämlich so, dass es einer Kommune IMMER und ÜBERALL am Geld mangelt, weshalb ja auch ein Großteil ihrer investiven oder baulichen Maßnahmen vom Land, von der Städtebauförderung oder von Sonderprogrammen des Bundes finanziert werden. Selbst für Abrisse sind Millionen vorhanden, wenn eine Stadt das wünscht, wie zuletzt bei der Alten Schokladenfabrik in Greußen zu studieren (2,3 Mio € einfach mal so für die Zerstörung sanierungsfähiger Bausubstanz). Aber für diese Mittel muss man Anträge stellen, Konzepte erarbeiten, Partner gewinnen und sich einsetzen.

Dass es einer Kommune am Geld mangele, ist ein immer sehr wohlfeiles Argument. Es ist nämlich so, dass es einer Kommune IMMER und ÜBERALL am Geld mangelt, weshalb ja auch ein Großteil ihrer investiven oder baulichen Maßnahmen vom Land, von der Städtebauförderung oder von Sonderprogrammen des Bundes finanziert werden. Selbst für Abrisse sind Millionen vorhanden, wenn eine Stadt das wünscht, wie zuletzt bei der Alten Schokladenfabrik in Greußen zu studieren (2,3 Mio € einfach mal so für die Zerstörung sanierungsfähiger Bausubstanz). Aber für diese Mittel muss man Anträge stellen, Konzepte erarbeiten, Partner gewinnen und sich einsetzen.

Es geht natürlich nicht ums Geld. Es geht darum, dass eine Stadtverwaltung nicht erkennen mag, worin der Nutzen einer Einrichtung wie der Kulturfabrik bestehen solle. Nutzen erkennt man in diesen Verwaltungen vor allem dort, wo durch den Verkauf von kommunalem Eigentum ein paar lächerliche Euro in den Säckel fließen, und möglichst ein zahlungskräftiger Bauherr ein Geschäft wittert und was schönes "Modernes" hinbaut.

Dass eine autonome Einrichtung für Kunst und Kultur wie die Kulturfabrik Apolda langfristig der Stadt weit mehr bringt als die Hundertausende, die die Ertüchtigung kosten würden, nämlich eine attraktive Stadtkultur und Zuzug von Unternehmen und jungen Familien, versteht man nicht. Dass eine Stadt nur in begründeten Ausnahmefällen überhaupt kommunales Eigentum verkaufen darf, da dieses Eigentum unabdingbare Voraussetzung jeder Stadtplanung und -entwicklung ist, versteht man auch nicht.

Apolda ist nicht alleine

Apolda ist da nicht alleine. Überall zählen zu den am meisten vernachlässigten und von Abriss bedrohten Gebäuden die nicht mehr genutzten Industriearchitekturen, die noch zu Hunderten leer stehen. Auf dem Land reißt man sie ab, wenn der Verfall nur weit genug fortgeschritten ist – natürlich mit Mitteln des Staates. In den wachsenden Kommunen auch mal früher, wenn nur ausreichend Begehrlichkeiten für das Grundstück da sind.

Dass eine autonome Einrichtung für Kunst und Kultur wie die Kulturfabrik Apolda langfristig der Stadt weit mehr bringt als die Hundertausende, die die Ertüchtigung kosten würden, nämlich eine attraktive Stadtkultur und Zuzug von Unternehmen und jungen Familien, versteht man nicht.

Der Denkmalstatus ist dabei übrigens in der Regel irrelevant. Kein Eigentümer wird jemals auf die im Denkmalgesetz festgeschriebene Verpflichtung zum Erhalt des Denkmals gezwungen – der Staat ignoriert hier grundsätzlich seine eigene, übrigens sehr klar formulierte Gesetzgebung (vergl. § 7 ThürDSchG) –, zugleich ist der „Nachweis der Unzumutbarkeit des Erhalts“, falls doch mal erforderlich, für Profis auch immer gesetzeskonform darstellbar.

Leerstehende Industriekultur gehört abgerissen. Das ist das bis heute geltende Dogma in Deutschland. Der Unterschied von West zu Ost ist dabei kaum noch von Bedeutung, da die Ostkommunen 30 Jahre ihrer „Selbstverwaltung“ genutzt haben, den Vorbildern im Westen nachzueifern und die Industriegeschichte aus dem Bild ihrer Stadt zu löschen. So gleichen sich die Städte immer mehr an, denn was heute gebaut wird, huldigt den gleichen gestalterischen Prinzipien: Kuben, in Plastik verpackt und mit gleißenden Titanweiß, viel zu buntem Rosa oder Ocker angestrichen. "Modern" wollen sie sein, und die permanent steigenden Baupreise sorgen zusätzlich dafür, dass immer minderwertiger gebaut wird.

In Arnstadt zum Beispiel steht an historischen Industriegebäuden nur noch, was private Retter fand oder einfach in Wohnraum zu verwandeln war. Respekt konnten diese Architekturen nicht erwarten. Das einzige, was die Stadtverwaltungen interessierte, war die Finanzierung ihres Abrisses, für die man den Staat in die Pflicht nahm. Man riss auch gut erhaltene Bausubstanz ab, auf den Verfall wollte man hier nicht warten. „Wer weiß schon, wie lange die Städtebauförderung das noch zahlt?“, also weg damit. Alternativen wurden gar nicht erst geprüft.

Dabei war auch Arnstadt im 19. Jahrhundert zu einer Industriestadt geworden, mit vielen kleinen Fabriken, die oft eher Manufakturen waren. 80 an der Zahl sollen es gewesen sein, man produzierte Schokolade, Maschinen, Lederwaren, Nadeln, Messtechnik oder Handschuhe, alles inmitten des historischen Zentrums. Das wenigste steht noch. Auf den facebook-Seiten pflegen die Menschen leidenschaftlich die Erinnerung an die Geschichte ihrer Stadt. Die Jungen wissen nichts mehr davon.

In Arnstadt zum Beispiel steht an historischen Industriegebäuden nur noch, was private Retter fand oder einfach in Wohnraum zu verwandeln war. Respekt konnten diese Architekturen nicht erwarten.

Warum konnten Städte überhaupt schön werden?

Was wir bei all dem oft vergessen, ist Folgendes: Wir verdanken die Schönheit unserer Städte, wie sie inbesondere im Osten noch oft gegeben ist, dem jahrhundertelangem, autoritärem Regime der (fürstlichen, preussischen, sächsischen) Stadtbaudirektoren. Das waren hochgebildete Männer mit universitären Abschlüssen, die oft jahrzehntelang das Bild ihrer Stadt prägten, die Alleen und Promenaden anlegten, Rondells und Grünanlagen, ganze neue Stadtviertel planten und oft auch Materialien und Farbgestaltung beim Häuserbau vorgaben.

Unsere Städte heute aber haben keine Stadtplanung mehr, die über das alltägliche Verwalten, Genehmigen oder Verbieten hinaus 20 oder gar 30 Jahre in die Zukunft schaut, und sich die Frage stellt: Wie soll unsere Stadt eigentlich in Zukunft ausschauen? Wie bewegen wir Menschen dazu, in unsere Stadt zu ziehen? Was verlangen und suchen die Menschen, die vielleicht 20 Jahre in Berlin gelebt haben und nun zurück wollen in ihre Heimat? Den hundersten Abklatsch eines Park- und City-Centers, wie in Greiz geplant? Oder nicht besser möglichst viel historisch erhaltene Baussubstanz, die Geschichten erzählt und die Geschichte der Stadt fortschreibt?

Wir haben keine Stadtbaudirektoren mehr, dafür haben wir die "kommunale Selbstverwaltung". Das ist ungefähr so, als würde man den Zuständigen für Planung und Bau einer großen modernen Fabrikanlage durch demokratische Wahlen bestimmen lassen. Es kann nur in die Hose gehen. Da aber die "kommunale Selbstverwaltung" fälschlich als ein Fetisch der Demokratisierung dieses Landes hochgehalten wird, ist das Problem strukturell und nicht behebbar.

Ausnahmen, wie immer, bestätigen die Regel. Ich will keine Namen nennen, aber es gibt sie. Es möge jeder selbst prüfen, ob seine Stadt hier eine Ausnahme bildet.

https://www.kulturfabrik-apolda.de/

Dr. Jan Kobel